日本の街角に並ぶ自動販売機。

どの時代の景色を切り取っても、そこには当たり前のように“赤いコーラの箱”があった。

しかしその風景は、今、大きな曲がり角に差し掛かっている。

かつて「置くだけで稼げる」と言われた自販機ビジネスが、

なぜここまで苦境に追い込まれているのか。

そして業界の巨人たちは、どこへ向かおうとしているのか。

そのヒントは、コカ・コーラが決算で突然計上した 881億円の減損 にある。

“売れれば儲かる”時代の終わり

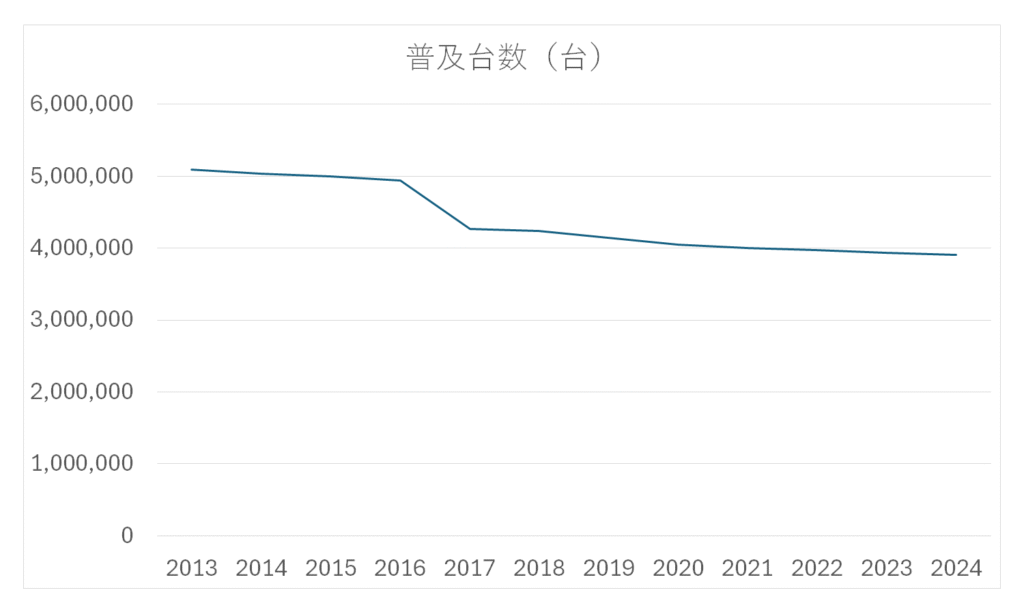

飲料自販機市場は、ここ10年で約17%も縮小した。

204万台——2024年の稼働台数は、ピーク時より40万台以上少ない。

この減少は、単なる景気や流行の話ではない。

もっと根の深い構造変化が起きている。

- スーパーやドラッグストアの「安い飲み物」へ人が流れる

- PB(プライベートブランド)の拡大

- 過去最高レベルの原材料高

- トラックドライバー不足による物流費の上昇

- 電気代の値上がり

- キャッシュレス非対応による機会損失

自販機は、固定費が重い。

電気代は24時間発生し、補充にはトラックと人手が必要だ。

つまり“ある程度売れなければ赤字”という性質が、

いまや“売れなければ即赤字”に変わってしまった。

コカ・コーラを襲った現実:自販機だけが明確に赤字

コカ・コーラBJHは2025年から、決算の区切り方を変えた。

飲料事業を「自販機」「小売・EC」「外食」の3つに分けたのだ。

すると、これまで見えなかった真実が一気に浮かび上がった。

- 小売・EC:しっかり黒字

- 外食:黒字

- 自販機:赤字

かつては最も稼いでいたチャネルが、今ではもっとも負担を抱える存在になっていたのである。

希望退職の募集、不採算機の撤去、そして八度にわたる値上げ。

それでも流れは変わらなかった。

そしてついに、会社は判断した。

「この事業の資産価値は、もう過去のものだ」と。

これが881億円の減損である。

しかし、これは“終わり”ではなく“準備”だった

減損は、過去を捨てる痛みを伴う処理だ。

だが同時に、未来に向けて身軽になるための行為でもある。

減損後は、減価償却費が年間80〜100億円も軽くなる。

これは、コカ・コーラが掲げた「2030年に事業利益800億円以上」という目標の裏側にある“布石”と言える。

もちろん、帳簿が軽くなってもキャッシュフローが自動的に改善するわけではない。

だからこそ同社は、別の方向で勝負を仕掛ける。

コカ・コーラの選択:「最適化」という地道な強化

コカ・コーラの戦略は一言でまとめると、

“自販機という現実を受け入れ、その中で勝つための徹底的な効率化”だ。

- AIで「補充量・補充タイミング」を自動計算

- 不採算機を分析し、撤去・移設

- ルート配送の最短化

- Coke ONの巨大データを使った需要予測

- 価格改定(=値上げ)で単価確保

自販機という枠組みは崩さず、

中身のオペレーションを徹底的に磨き込む方針である。

「景色を変えるのではなく、足元を固めて底上げする」——そんな戦い方だ。

サントリーは逆の道へ:「意味そのもの」を変える挑戦

一方でサントリーは、コカ・コーラとは全く違うアプローチを選んでいる。

彼らは自販機を

“飲料を売る箱”としてではなく、“企業の課題を解決する仕組み”

として再定義した。

- ボスマート(オフィス内ミニコンビニ)

- 社長のおごり自販機(社内コミュニケーション施策)

- 5分で後付けできるキャッシュレス端末

自販機を福利厚生ツールに変え、法人市場という新しいマーケットを開拓している。

サントリーの戦略は、

「枠組みごと作り替える」タイプの事業再設計

と言える。

そして、静かに頭角を現す“第三の選択肢”

コカ・コーラの「磨き込み」とサントリーの「作り替え」

この2つの道とは別に、近年急速に存在感を増しているモデルがある。

それがスマート販売機だ。

これは、従来の自販機とも、サントリーの法人モデルとも違う。

いわば“新しいカテゴリー”として誕生した存在である。

スマート販売機とは何か?

その特徴を簡単にまとめると、自販機の弱点を構造そのものから裏返した仕組みだ。

売れる商材が飲料に限定されない

- 惣菜

- 弁当

- 冷凍食品

- ギフト

- OEM商品 など

つまり、「本数勝負」ではなく「利益率」で戦える。

補充頻度が極端に少ない

飲料のように毎日補充する必要はない。

人件費は 1/2〜1/10 に。

キャッシュレス前提でトラブルがほぼゼロ

紙幣詰まり、硬貨管理、両替の必要なし。

運用が圧倒的に軽い。

データが蓄積し、店舗のように改善できる

どの商品が、どの時間に、どんな客層に売れたのか。

売場が“学習”し始める。

設置場所の幅が広い

- 企業

- 公共施設

- マンション

- 駅・観光地

- 農家の直売

など、飲料自販機とは違う市場を開拓できる。

スマート販売機は、

“飲料を売る機械”という思い込みを取り払い、小売そのものを再定義する存在になりつつある。

まとめ:自販機ビジネスは「どの未来を選ぶか」の時代へ

2025年の今、自販機ビジネスは3つの方向に分かれた。

1. コカ・コーラの徹底最適化

既存モデルを極限まで効率化し、地力を高める戦略。

2. サントリーの事業再設計

自販機の役割を「飲料販売」から「企業課題の解決」へ。

3. スマート販売機という新カテゴリー

飲料依存・固定費依存の構造から脱却した、全く新しい小売モデル。