「年齢確認なしのお酒自販機は、新規で設置できる?」

「現在の法規制では、お酒自販機の導入は難しい?」

「免許取得や年齢確認システムの要件を詳しく知りたい」

上記のように、お考えではないでしょうか?

結論、年齢確認なしのお酒自販機は新規設置できません。

- 酒税法改正により対面販売が原則化されている

- 年齢確認機能が法的に義務付けられている

- 一般酒類小売業免許の取得が前提条件となっている

本記事では、上記の内容を詳しく解説するとともに、

- お酒自販機の現在の規制状況と設置要件

- お酒の自販機設置に必要な一般酒類小売業免許の取得手順

- 年齢確認機能付き自販機(改良型機)の仕組み

- お酒の販売に向いている自販機3選

- お酒の自販機の設置事例

など、お酒自販機の設置について網羅的に解説していきます。

ぜひ最後までご覧ください。

24時間 無人で運営可能

国内初の次世代モデルスマート販売機

- 持ち逃げリスク無し

- 1台で『常温・冷蔵・冷凍』3つの温度帯に対応

- テック業界初!3つの物体識別方式を統合

年齢確認なしのお酒自販機は新規設置できる?

結論として、年齢確認機能のない従来型のお酒の自動販売機を、新規で設置することはできません。

現在の法規制では、路上等に新規で酒類自動販売機を設置する場合、運転免許証やマイナンバーカードで年齢確認が可能な「改良型機」のみの設置が認められています。

また、設置には一般酒類小売業免許の取得が必要です。

お酒(アルコール)自販機の規制と設置状況

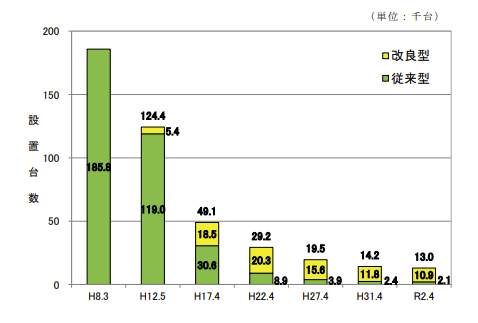

令和4年4月1日時点で、お酒自販機の設置台数は全国で11,468台となっており、平成8年3月31日の設置台数と比べ17万台超えが減少しています。

設置台数が減少した背景には、酒税法の改正があります。

酒税法改正により、お酒の自販機の導入にどのような影響を与えたのか詳細は、以下の通りです。

- 酒税法改正によって対面販売が原則化

- 年齢確認なし機種は各設置場所で撤廃が加速している

- 無免許で売れる例外のケースもあり

参考:国税庁

酒税法改正によって対面販売が原則化

お酒の自動販売機は、2006年の酒税法改正により厳しく規制され、それからは「対面販売」が原則となりました。

この改正の結果、お酒自販機専用の「特殊酒類小売業免許」が廃止され、現在は、原則として「一般酒類小売業免許」の下でのみ販売が認められています。

対面販売の原則化により、お酒の自販機については以下のような条件が課されています。

- お酒の自販機を設置する場合は、購入者の年齢確認が可能な「改良型機」でなければならない

- 酒類販売店の店舗前や敷地内への設置が原則

結果として、お酒の自動販売機は激減し、現在では一部の場所でしか見られなくなりました。

参考:国税庁

年齢確認なし機種は各設置場所で撤廃が加速している

平成7年5月に全国小売酒販売組合中央会で行われた決議により、年齢確認機能のない従来型の酒類自動販売機の撤廃が本格的に始まりました。

その結果、令和2年までに従来型の酒類販売自販機の設置台数は2,114台に減少。

これは、平成8年3月の設置台数185,829台と比較すると、わずか1.1%にまで激減(98.9%減)したことを意味します。

しかし、一部の事業者にとっては、この変更に対応することが困難な状況も存在します。

このように、お酒の自販機の規制は着実に進んでいますが、完全な撤廃には至っていません。

無免許で売れる例外のケースもあり

お酒の自動販売機には原則として「一般酒類小売業免許」が必要ですが、一部のケースでは、無免許でも運用が認められることがあります。

これは、酒類の「販売」と「提供」には法的な違いがあるためです。

| 項目 | 提供(サービス) | 販売(営利目的) |

|---|---|---|

| 代表例 | 宿泊施設のウェルカムドリンクなど | 酒屋などでの酒類販売 |

| 行為の内容 | 無償で酒類を提供 | 有償で酒類を販売・取引 |

| 目的 | サービスの一環 | 営利目的 |

| 免許 | 不要 | 必要(一般酒類小売業免許) |

例えば、宿泊施設の宿泊者専用スペースに設置されたお酒の自販機は、「販売」ではなく「提供」とみなされる可能性があります。

このようなケースでは、サービスの一環と判断され、免許なしでの運用が可能です。

ただし、ロビーなど不特定多数が出入りできる場所に設置した場合は「販売」と解釈され、免許が必要になることが一般的です。

酒類の自販機を導入する際は、「どこに」「誰向けに」「どのように」提供するのかを明確にし、提供と販売の境界線を十分に理解したうえで判断することが重要です。

お酒の自販機の設置要件

お酒の自販機の設置要件について紹介します。

- 免許店舗の前・敷地内のみ設置可能

- ホテル・宿泊施設は宿泊客限定エリアに設置

免許店舗の前・敷地内のみ設置可能

お酒の自動販売機の設置は、厳格な規制のもと、一般酒類小売業免許を所有している店舗の前や店舗の敷地内のみに限定されています。

この設置要件により、店員が自販機を監視しやすくなり、不適切な販売を防ぐことが可能です。

具体例としては、酒販店の店頭などが挙げられます。

一方、公道上や店舗から離れた場所への設置は原則として認められていません。(このような場合は「改良型機」の設置が必要となります。)

ホテル・宿泊施設は宿泊客限定エリアに設置

ホテルや宿泊施設では、宿泊客(サービス利用者)専用のエリアに限って、お酒の自動販売機を設置することが認められています。

これは、未成年者の飲酒防止や、利用者の適正な管理が行える環境を整えるためです。

設置が認められる条件は、以下の通りです。

- 一般客が立ち入れないエリアであること(例:宿泊者専用フロア、カードキー制ラウンジなど)

- 酒類提供が「宿泊サービスの一部」として運用されていること

- 宿泊者以外の利用を制限し、ルールを明確に掲示していること

なお、ゴルフ場やなどの施設においても、会員制ラウンジなど、利用者が明確に限定されているスペースであれば、酒類自動販売機の設置が免許不要で認められる場合があります。

これは、一般の不特定多数に対する販売ではなく、サービス利用者に対する提供とみなされるためです。

お酒の自販機が設置できる場所

お酒の自販機が設置できる場所を以下2つのケースに分けて解説します。

- 「販売」に該当(免許あり)する場所

- 「提供」に該当(無免許)する場所

「販売」に該当(一般酒類小売業免許あり)

営利目的で酒類を直接取引する場合は「販売」に該当し、一般酒類小売業免許の取得が必須となります。

また、年齢確認機能付きの改良型機のみ設置可能です。

以下はお酒の自販機の設置が「販売」に該当し、免許が必要な場所の例です。

- 酒販店の敷地内

- 道の駅や直売所

- 酒蔵やワイナリー併設スペース

酒販店の敷地内

一般酒類小売業免許を取得している酒販店では、自社敷地内への自動販売機の設置が認められています。

設置による主なメリットは、次の3つです。

- 営業時間外の無人販売によって、売上チャンスを最大化できる

- 既存免許を活用できるため、新たな手続きなく導入がしやすい

- 通行人の目に触れやすく、地域密着型の集客に効果を発揮する

特に住宅街や駅近の酒販店では、帰宅途中の会社員などからの需要を取り込めるため、利便性の高いサービスとして注目されています。

道の駅や直売所

観光客や地域住民への地酒販売を目的として、道の駅や農産物直売所にも設置が可能です。

道の駅や直売所は、地域の特色を活かした酒類販売に適した立地条件を備えています。

これらの施設での自販機設置には、以下のような特徴があります。

- 地域限定銘柄や特産酒の効果的な販路拡大

- 観光客の土産購入ニーズへの対応

- 施設の営業時間外でも購入機会を提供

- 地域ブランディングと観光振興の相乗効果

特に観光地に位置する道の駅では、その土地でしか味わえない限定商品や季節商品を販売することで、観光体験の付加価値向上が期待できるでしょう。

酒蔵やワイナリー併設スペース

酒類製造業免許を持つ事業者は、自社製品の直接販売を目的に、製造場に自動販売機を設置することが可能です。

これにより、以下の効果が期待されます。

- 工場見学客への販売機会の創出

- 製造元ならではの限定商品の提供

- ブランド価値の強化とリピーター獲得

- 地域観光との相乗効果

観光資源としての活用にもつながるため、酒蔵やワイナリーにおける有力な販促手段といえるでしょう。

「提供」に該当(一般酒類小売業免許なし)

サービスの一環として酒類を供与する場合は「提供」に該当し、一般酒類小売業免許が不要となるケースがあります。

以下はお酒の自販機の設置が「提供」に該当し、一般酒類小売業免許が必要ない場所の例です。

- ホテルや旅館の宿泊者専用エリア

- カラオケボックスやネットカフェ内

- 社員寮や施設内の専用スペース

ホテルや旅館の宿泊者専用エリア

宿泊施設内の宿泊者限定エリアでは、滞在中のサービスの一環として自動販売機の設置が可能です。

設置場所は、客室フロアなど、外部からの立ち入りが制限されたエリアに限られ、以下の条件を満たす必要があります。

- 宿泊者のみがアクセス可能であること

- カードキーなどによる入場制限があること

- 24時間利用できるサービスとして運用されること

これにより、ホテルや旅館の付加価値を高める手段として活用されています。

カラオケボックスやネットカフェ内

これらの施設では、店内利用を前提とした「提供」として自動販売機が設置されるケースが一般的です。

販売ではなく提供とみなされる主な理由は以下の通りです。

- 酒類が施設利用料金に含まれるサービスの一部として提供されている

- 商品の持ち出しが禁止されている(店内限定の消費)

- あくまで施設内での利用を前提とした運用である

そのため、エンターテインメント施設では顧客満足度の向上を目的として導入が進められています。

社員寮や施設内の専用スペース

企業の社員寮や会員制の施設では、特定の利用者に限定した酒類の提供として、自動販売機を設置できる場合があります。

免許不要で設置が可能とされる主な理由は以下の通りです。

- 利用者が特定の組織に所属する社員や登録会員に限定されている

- 酒類の提供が福利厚生やサービスの一環と位置づけられている

- 一般の外部客に対する販売行為ではないことが明確である

このように、組織内の利便性向上や利用者サービスの充実を目的として、運用体制が適切であれば合法的な設置が可能です。

お酒の自販機の営業時間は?

お酒の自動販売機の営業時間は、設置場所や状況によって異なります。

| 施設 | 営業時間 |

|---|---|

| ホテル、旅館、ネットカフェなど | 基本的に24時間稼働 |

| 飲食店やゴルフ場 | 施設の営業時間に合わせて稼働 |

| 酒屋 | 未成年者の飲酒防止のため、午後11時から翌朝午前5時まで |

参考:国税庁

お酒の自販機設置に必要な一般酒類小売業免許の取得手順

お酒の自販機設置に必要な一般酒類小売業免許の取得手続きの流れは、以下の通りです。

- 申請書等の提出

- 現地調査

- 許可証の交付

一般酒類小売業免許の取得対象者と要件は、以下の通りです。

| 取得対象者 | ・事業主または法人代表者 ・酒類の販売を行う店舗や施設の管理者 |

|---|---|

| 取得要件 | ・法律や条例を遵守し、過去に酒類に関する法律違反のないこと ・酒類の保管、販売に適した設備・施設を有すること ・事業を安定して運営できる経済的基盤を持つこと ・酒類の販売経験があること、または販売に関する知識を有すること ・住宅地や学校の近くなど、法律で定められた場所に設置しないこと |

参考:税務署

申請書等の提出

はじめに、一般酒類小売業免許の申請に必要な以下書類を準備します。

- 一般酒類小売業免許等の申請

- 法人成り等の申請

- 通信販売酒類小売業免許及び特殊酒類小売業免許の申請

- 期限付酒類小売業免許

- 酒類卸売業免許の申請

各書類は、国税庁のホームページからダウンロード可能です。

必要な書類を記入したら、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を通じて提出します。

なお、手数料は無料です。

参考:国税庁

現地調査

申請書類を提出して2か月以内に担当の酒類指導官が現地を訪れ、申請内容についてヒアリングを行います。

この調査は、申請者が提出した書類と現場の状況が一致しているかを確認します。

調査時間は短ければ20分ほどで終わることもありますが、場合によっては1時間以上かかることもあるようです。

許可証の交付

現地調査後、税務署から「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」が送付されます。

これを受け取った申請者は、指定された税務署または金融機関で登録免許税を納付しましょう。

次に、納付後の領収証書を「登録免許税の領収証書提出書」に貼付し、所管の税務署に提出します。

最後に、すべての手続きが完了したことを確認した上で「酒類販売業免許通知書」が交付されます。

お酒の自販機を設置するときの注意点

お酒の自販機を設置するときの注意点は、以下の3つです。

- 自販機設置のみが目的だと一般酒類小売業免許の取得が難しい

- 年齢確認機能などの未成年対策が必要

- 適切な温度設定が必要

自販機設置のみが目的だと一般酒類小売業免許の取得が難しい

一般酒類小売業免許の取得は、ビールや焼酎などの酒類を、店員と顧客が直接やりとりする形式(対面)で販売することが前提となっています。

酒店で店員が顧客の年齢確認をしながら商品を手渡すような販売形態が、この免許の本来の目的に合致します。

一方、自販機によるお酒の販売は、この対面販売の概念から大きく外れています。

したがって、一般酒類小売業免許を取得する際は、自販機設置だけでなく、店頭での対面販売を主とする事業計画の提示が必要です。

年齢確認機能などの未成年対策が必要

前述した「提供」や「販売」にも該当しない場所にお酒の自動販売機を設置する場合、年齢確認機能を持った自動販売機を設置する必要があります。

未成年者の飲酒は健康被害や社会問題につながる可能性が高いため、酒類販売業者には厳格な年齢確認が求められます。

また、お酒自販機の見やすい箇所に、以下文面を明瞭に表示しなければならない義務もあります。

- 自販機による販売時間

- 自販機の管理責任者等

- 20歳未満の者及び自動車運転者の飲酒禁止

参考:国税庁

適切な温度設定が必要

お酒の自販機を設置する際、適切な温度管理が可能な機種の導入が不可欠です。

適切な温度設定は、酒類本来の「香り」や「味わい」を最大限に引き出すのに役立ちます。

例えば、ビールを冷やしすぎると、その独特の風味特性が損なわれる可能性があります。

具体的な推奨温度は、以下の通りです。

| 酒類 | 推奨温度 |

|---|---|

| ラガービール | 6~8℃ |

| エールビール | 8~13℃ |

| カップ酒 | 5~10℃ |

結論、お酒の自販機設置にあたっては、これらの異なる温度要件に対応できる高性能な温度管理システムを備えた自販機を選択することが重要です。

例えば、スマリテのような自販機では、商品ごとに最適な温度設定が可能な多温度帯管理システムを搭載しており、ビール、日本酒など異なる酒類を適切な温度で保管できます。

また、IoT機能により遠隔での温度監視も可能なため、24時間安定した品質管理も実現可能です。

24時間 無人で運営可能

国内初の次世代モデルスマート販売機

- 持ち逃げリスク無し

- 1台で『常温・冷蔵・冷凍』3つの温度帯に対応

- テック業界初!3つの物体識別方式を統合

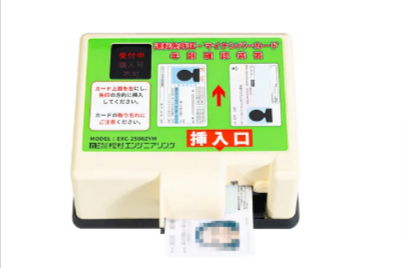

お酒が売れる自販機「改良型機」とは|免許証の認証の仕組みも解説

「改良型機」とは、未成年者への酒類販売を防止するために特別に開発されたお酒の自動販売機です。

改良型機が導入された主な理由は、従来の自動販売機(従来型機)では年齢確認が不十分だったことにあります。

平成7年7月に国税庁が「酒類自動販売機に係る取扱指針」を発出し、従来型機の撤廃を促すとともに、新たに設置する自動販売機については改良型機のみを認めるよう指導しました。

この「改良型機」では、以下のようなステップで年齢確認が行われ、20歳未満の購入を確実にブロックしています。

- STEP1|利用者が年齢確認対象の商品を選ぶ

- STEP2|年齢確認画面が表示される

- STEP3|免許証またはマイナンバーカードを読み取る

- STEP4|成年(20歳以上)と判定されると購入可能に

- STEP5|通常通り決済→商品が出てくる

参考:国税庁

お酒自販機の導入方法

お酒自販機の導入方法は、以下の3つです。

| 導入方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 一括購入 | ・長期的にはコスト効率がよい ・完全な所有権がある | ・高額な初期投資が必要 ・故障時の修理費用は自己負担の場合あり |

| リース | ・初期費用を抑えられる ・月々の支払いを経費計上可能 | ・総支払額が購入より高くなる可能性がある ・契約期間中の解約が困難 |

| レンタル | ・初期費用が最も低い ・機器の管理・保守を業者に任せられる | ・長期利用ではコストが高くなる 選択できる機種が限られる |

一括購入

一括購入は、自販機を完全に所有する方法です。

初期投資は比較的高額ですが、長期的には費用対効果がよくなる点がメリットです。

しかし、故障時の修理費用や機器の陳腐化リスクは自己負担となることが多い点がデメリットとなります。

事業の安定性が高く、長期的な運用を考えている場合に適しています。

一般的な酒類自販機は100万円~200万円程度となりますが、中でも「スマリテ」の自販機は本体価格58万円〜と、一般的な相場と比べて圧倒的に安価で導入できるのが特徴です。

初期投資を抑えながら自社所有したい事業者には、スマリテが最適な選択肢となります。

リース

リースは、一定期間の使用権を得る方法です。

初期費用を抑えつつ、最新機種を導入できる利点があります。

リース期間終了後は、買取りや新機種への入れ替えが可能です。

ただし、契約期間中の解約は難しく、総支払額は購入より高くなる場合があります。

成長期の企業や、定期的な機器更新を望む事業者に適しています。

レンタル

レンタルは、短期間の利用に適した方法です。

初期費用が最も低く、機器の管理や保守を業者に任せられるメリットがあります。

ただし、長期利用の場合はコストが高くなる点がデメリットです。

季節限定の販売や、イベント時の一時的な導入に適しています。

お酒の販売に向いている自販機3選

お酒の販売に向いている自販機は、以下の通りです。

| 自販機名 | スマリテ | むさしくん物販併売酒自販機 | オリジナル酒類自販機 |

|---|---|---|---|

| 年齢識別装置 | なし | 有料オプション | あり |

| 販売できるお酒 | ・ビール ・缶チューハイ ・ワインボトル などほぼすべての酒類に対応 | ・缶ビール ・缶チューハイ ・カップ酒 ・紙カップ製の日本酒 ※ワイン等瓶製のお酒は未対応 | ・缶ビール ・缶チューハイ ・カップ酒 ※ワイン等瓶製のお酒は未対応 |

| 設置可能場所 | ・すでに一般の酒販免許を持っている店舗の敷地内 ・宿泊施設など「提供」に該当する場所 | 年齢識別装置を設置すればどこでも可能 | どこでも可能 |

| 温度調整 | 専用アプリによってワンクリックで温度設定が可能(常温・冷蔵・冷凍に対応) | 常温・冷蔵 | 常温・冷蔵(制御切替スイッチで切り替え可能) |

| 落下型 | 取り出し型(ショーケース型) | 落下型 | 落下型 |

補足として、スマリテのような年齢確認に対応していない機種でも、「販売」や「提供」に該当する箇所への設置は可能です。

できないのは、路上や駅のホームなど、不特定多数が出入りするような場所での無人のお酒販売です。

スマリテ

| 収納数 | 4段×2列=8棚 |

|---|---|

| 年齢識別装置 | なし |

| 対応可能な温度帯 | 専用アプリによってワンクリックで温度設定が可能(常温・冷蔵・冷凍に対応) |

| 落下型 | 取り出し型(ショーケース型) |

| 価格帯 | 58万円〜、85万円〜 |

スマリテは「自動決済」と「商品自動検出機能」を搭載したお酒の自販機です。

購入プロセスは驚くほど簡単で、以下の3ステップで完了します。

- QRコードをスキャン

- 商品を取り出す

- 扉を閉めて決済完了

自動決済機能のおかげで、追加購入のハードルが下がるため、おつまみなどの衝動買いも促進できるのはもちろん、商品自動検出機能による「在庫管理の自動化」も可能です。

24時間リアルタイムでの売上・在庫データ管理や、顧客の購買傾向分析なども自動で行えるため、効率的な店舗運営を実現できます。

また、スマリテはショーケース型のため、販売可能な商品のサイズに制限がなく、以下のような多様な酒類に対応できます。

- 缶ビール

- 缶チューハイ

- 小瓶タイプのリキュールや日本酒

- ワインボトル(フルボトル・ハーフボトル)

- 四合瓶(720ml)や一升瓶(1.8L)などの大型酒類

さらに、導入コストが安い点も大きな魅力です。

従来のお酒自販機が100万円~200万円する中、スマリテは58万円から導入可能で、通信費や運営アプリも無料のため、ランニングコストを大幅に削減できます。

24時間 無人で運営可能

国内初の次世代モデルスマート販売機

- 持ち逃げリスク無し

- 1台で『常温・冷蔵・冷凍』3つの温度帯に対応

- テック業界初!3つの物体識別方式を統合

むさしくん物販併売酒自販機

| 収納数 | 飲み物:最大18種類 食べ物:最大5種類 |

|---|---|

| 年齢識別装置 | 有償オプションで取付可能 |

| 対応可能な温度帯 | 常温・冷蔵 |

| 落下型 | 落下型 |

| 価格帯 | 要問合せ |

むさしくん物販併売酒自販機は、お酒と食べ物を同時に販売できる装置です。

未成年者の飲酒を防止するためのラベルや稼働時間を設定できるタイマー機能が標準搭載されています。

年齢確認装置については、有償オプションとして取り付けることができます。

オリジナル酒類自販機

| 収納数 | 要問合せ |

|---|---|

| 年齢識別装置 | 搭載 |

| 対応可能な温度帯 | 常温・冷蔵(制御切替スイッチで切り替え可能) |

| 落下型 | 落下型 |

| 価格帯 | 要問合せ |

オリジナル酒類自販機は、運転免許証やマイナンバーカードを用いた年齢識別装置を搭載している改良型自販機です。

業界初となる「制御切替スイッチ」を導入しており、右庫内と左庫内で識別を切りかえることにより、1台の自販機でお酒と常温商品(おつまみなど)を同時販売できるようになっています。

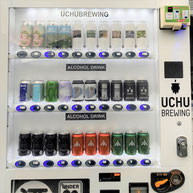

お酒の自販機の設置事例

お酒の自販機の設置事例を紹介します。

- 三菱食品|食品廃棄ロス削減に向けたワインを販売

- 東横イン|小容量の日本酒を販売

- クラウンヒルズ小倉|ビール・おつまみを販売

三菱食品|食品廃棄ロス削減に向けたワインを販売

三菱食品は、賞味期限の近いワインや過剰在庫品を有効活用するため、無人販売システム「スマリテ」を活用した自動販売機を導入しました。

スマリテは、冷蔵ショーケース型の取り出し式自販機で、ワインボトルのような大型商品でも問題なく販売できるのが特徴です。

倉庫に眠る商品に新たな価値を与えるこの取り組みは、「食品ロス削減」と「手軽な購入体験」を両立させるモデルとして、業界内でも高く評価されています。

東横イン|小容量の日本酒を販売

全国展開しているビジネスホテル「東横イン」では、宿泊客向けに日本酒専用の自動販売機を導入しています。

この自販機の特徴は、100mlという小容量の飲みきりサイズを採用している点にあります。

これにより、出張中のビジネスマンや観光客が「ちょっとだけ試してみたい」というニーズに応えやすくなりました。

また、ラインナップには地元酒造メーカーによる銘柄が中心に揃えられており、その土地ならではの味わいを気軽に楽しめるのも魅力の一つです。

クラウンヒルズ小倉|ビール・おつまみを販売

北九州市にあるビジネスホテル「クラウンヒルズ小倉」では、宿泊者の“夜のひととき”をより充実させるため、アルコール類とおつまみを一緒に購入できる自販機を設置しています。

自販機では、缶ビールや缶チューハイ、ハイボールといったお酒に加え、スナック類や乾き物などのつまみも販売。

チェックイン後に外出せずとも部屋でゆっくり飲めることから、特に出張中のビジネスパーソンに好評です。

まとめ

本記事では、お酒自販機について解説しました。

それでは、この記事の要点を振り返ってみましょう。

- 年齢確認なしのお酒自販機は新規設置できず、改良型機(年齢確認機能付き)のみ設置が認められている。

- お酒自販機の設置には「販売」と「提供」の2つのケースがあり、販売の場合は一般酒類小売業免許が必要である。

- 宿泊施設やカラオケボックスなど利用者が限定される場所では「提供」扱いとなり、免許不要で設置可能なケースがある。

- 改良型機では運転免許証やマイナンバーカードによる5ステップの年齢確認システムが搭載されている。

- スマリテは年齢確認機能なしでも提供扱いの場所に設置でき、自動決済・商品自動検出機能・多温度帯対応などの優れた機能を58万円から導入可能。

本記事を参考に、現行法規制を遵守した適切なお酒自販機導入を実現し、あなたの事業の売上向上と効率化にお役立てください。