「持続可能な住まいには、どんな工夫がされている?」

「環境に優しいだけではなく、ライフスタイルの変化にも対応できる家を探している」

「災害時にも役立つような、新しいサステナブル住宅の選択肢を知りたい」

上記のように、お考えではないでしょうか?

結論、持続可能な住まい(サステナブル住宅)とは、環境負荷を抑えながら長期的に快適な暮らしを実現し、ライフスタイルの変化にも柔軟に対応できる次世代の住宅を指します。

本記事では、

- 持続可能な住まいの定義と従来住宅の課題

- 最短1日で設置可能な可変住宅「マイクロシティ」の3つの強み

- 災害時や地方創生における具体的な活用事例

- サステナブル住宅導入で活用できる補助金制度

- 環境負荷を減らすために私たちができる取り組み

など、持続可能な住まいについて網羅的に解説していきます。

暮らし方に、もっと自由を

移動も拡張も、自由自在

- 即日設置、必要なときにすぐ住める

- 拡張自由、組み合わせて用途に対応。ニーズに合わせて柔軟に進化

- 電気、水道、排水等のインフラ接続可能

- 解体し、別の土地で再活用することも可能。捨てない住まいを実現

持続可能な住まい(サステナブル住宅)とは?注目される背景

持続可能な住まい(サステナブル住宅)とは、省エネ性能や耐久性に優れ、環境への負荷を最小限に抑えながら、快適で安心な暮らしを長く実現できる住宅のことです。

再生可能エネルギーの活用や自然素材の使用などが主な特徴です。

持続可能な住まいが注目されているのは、以下のような社会的・経済的背景があるためです。

- 気候変動への対策として住宅の省エネ化が強く求められている

- SDGsや脱炭素社会の推進が国や企業を中心に広がっている

- エネルギー価格の高騰により、光熱費を抑えられる住宅への需要が高まっている

- ESG投資や環境に配慮した住宅を評価する社会的潮流がある

- 空き家問題や少子高齢化により、長寿命で資産価値の高い住宅への関心が高まっている

こうした背景から、サステナブル住宅は環境対策の一環として注目されており、企業の取り組みにおいても重要性が増しています。

例えば、可搬性や設置性に優れた「ムービングハウス」は、災害時の仮設住宅や宿泊施設としての活用が期待されており、サステナブルな住まいの新たな選択肢として関心が高まっています。

持続可能な住まいの課題

環境に優しいサステナブル住宅は注目を集めていますが、実はいくつかの課題も抱えています。

特に以下のような点が、導入をためらう要因となっています。

- 高性能な断熱材を使用することで、建築資材のコストが上がる

- 太陽光パネルや蓄電池など、再生可能エネルギー設備の初期費用が高額

- 省エネ・高気密設計に伴う専門施工の必要性

また、一度家を建ててしまうと、家族構成や働き方の変化に合わせて間取りを柔軟に変えるのは容易ではありません。

「家を建てる」という大きな決断をしたものの、将来的に生活スタイルが変わり、結局リフォームや建て替えが必要になるケースも多く見られます。

このような課題を乗り越えてこそ、真に持続可能な住まいの実現につながると言えるでしょう。

次世代の持続可能な住まいは「用途変更ができる可変住宅」|マイクロシティの3つの強み

従来の課題を解決する新しい選択肢として、今「用途変更ができる可変住宅」が注目されています。

可変住宅とは、まるでブロックを組み合わせるように、ライフスタイルや用途に合わせて形を変えたり、移動させたりできる住まいのことです。

中でも「マイクロシティ」は、次世代のサステナブル住宅として大きな可能性を秘めています。

ここでは、マイクロシティが持つ3つの大きな強みをご紹介します。

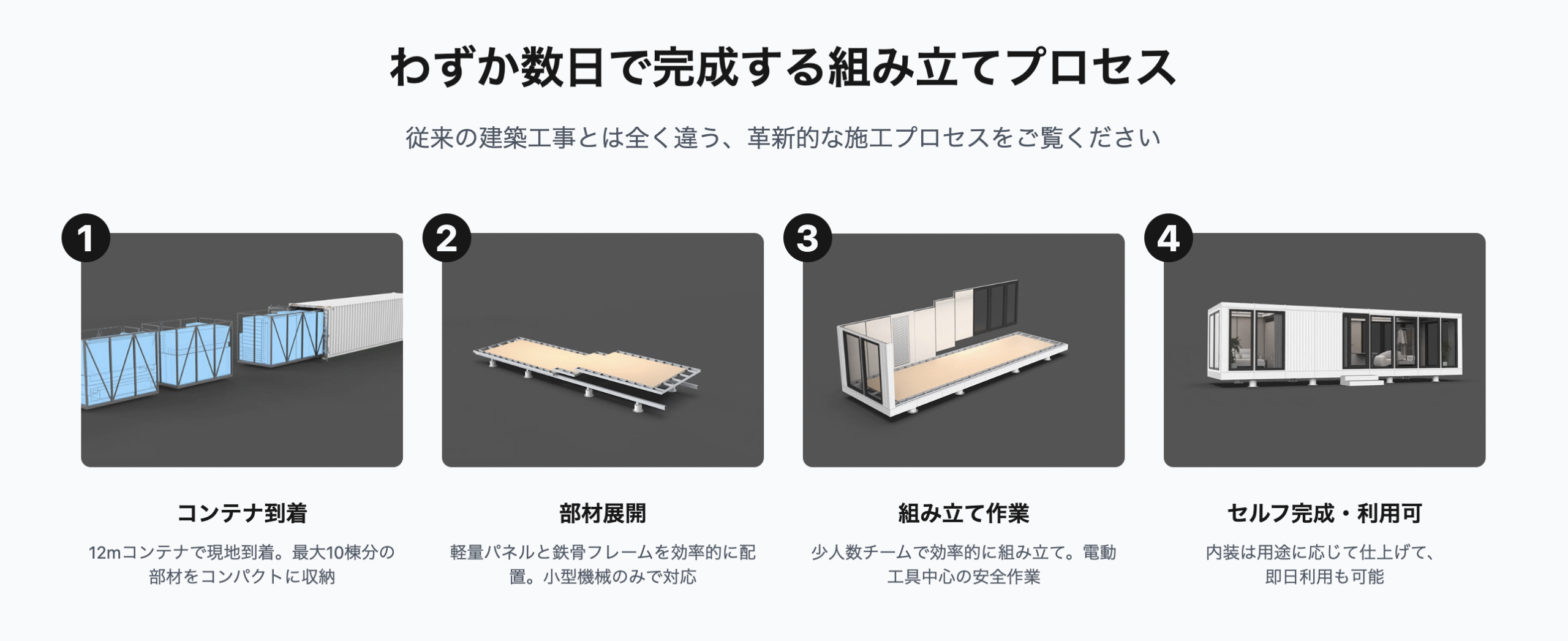

- 最短1日で設置・撤去が可能な「スピード施工」

- 繰り返し使える「再設置・再利用」設計

- インフラがなくても暮らせる「自立型エコシステム」

最短1日で設置・撤去が可能な「スピード施工」

マイクロシティの最大の魅力は、その驚きのスピード感です。

なんと、設置にかかる時間は最短でたったの1日。

しかも、大きなクレーン車は必要なく、2〜3人という少ない人数で組み立てが可能です。

これにより、災害が起きた時にすぐに駆けつけて安心できる住まいを提供したり、イベントに合わせて一時的な店舗を作ったりと、スピーディーな対応が求められる場面で大活躍します。

もちろん、撤去も1日で完了するため、「ちょっとこの場所で試してみたい」という気軽な使い方も実現できます。

繰り返し使える「再設置・再利用」設計

マイクロシティは、この「使い捨て」の概念を根本から変える住まいです。

パネルを組み立てる構造になっているため、簡単に分解して、別の場所で再び組み立てることが可能。

土地を大きく傷つけることなく設置できるので、森の中や海辺といった自然豊かな場所にも優しく寄り添います。

繰り返し使える設計は、まさにこれからの時代に合った、地球に優しい選択と言えるでしょう。

インフラがなくても暮らせる「自立型エコシステム」

マイクロシティは、太陽光パネルと蓄電池を組み合わせれば、電力会社に頼らなくても電気を使えるようになります。

さらに、独立した給排水システムを搭載することで、水道や下水が整備されていない場所でも、快適な生活を送ることが可能です。

この自立した仕組みは、インフラが未整備の地域での暮らしを可能にするだけでなく、災害でライフラインが止まってしまった時にも、私たちの生活を守ってくれる心強い味方になります。

暮らし方に、もっと自由を

移動も拡張も、自由自在

- 即日設置、必要なときにすぐ住める

- 拡張自由、組み合わせて用途に対応。ニーズに合わせて柔軟に進化

- 電気、水道、排水等のインフラ接続可能

- 解体し、別の土地で再活用することも可能。捨てない住まいを実現

用途変更できる可変住宅のサステナブルな活用事例3選

ここでは、ライフスタイルによって形を変える柔軟性を活かした可変住宅の、サステナブルな活用事例を3つご紹介します。

- 災害時の仮設住宅としての活用

- 地方移住を促進する「お試し住宅」

- トレーラーハウスを活用したホテルや店舗

災害時の仮設住宅としての活用

地震や豪雨などの災害時、多くの被災者が避難生活を余儀なくされますが、従来の仮設住宅には以下のような課題がありました。

- プライバシーの確保が難しい

- 夏は高温、冬は低温で快適性に欠ける

- 設営・撤去に時間と人手がかかる

こうした問題に対し、サステナブルな可変住宅は迅速に設置でき、断熱性や防音性も確保できるため、被災者が安心して“暮らせる”環境を提供できます。

設置後は撤去や用途変更も可能で、災害復旧の過程で地域の一時的な診療所や、行政拠点として再活用することも可能です。

地方移住を促進する「お試し住宅」

地方移住への関心が高まる中、「移住前に試しに暮らしてみたい」というニーズも増えています。

持続可能な住まいである可変住宅は、以下のようなお試し住宅に適しています。

- 短期〜中期の滞在施設(1週間〜半年程度)

- 空き地を活用した移住体験住宅

- 地域イベントやワーケーションとの連携宿泊所

設置・撤去が簡単なため、自治体や地域団体が気軽に運用でき、移住希望者に実際の暮らしを体感してもらうことで移住のミスマッチを防ぐ効果も期待できるでしょう。

地域側にとっても、地域に関心を持つ人とのつながりを増やし、将来的な移住・定住につなげていける、持続可能な地域づくりの手段になります。。

トレーラーハウスを活用したホテルや店舗

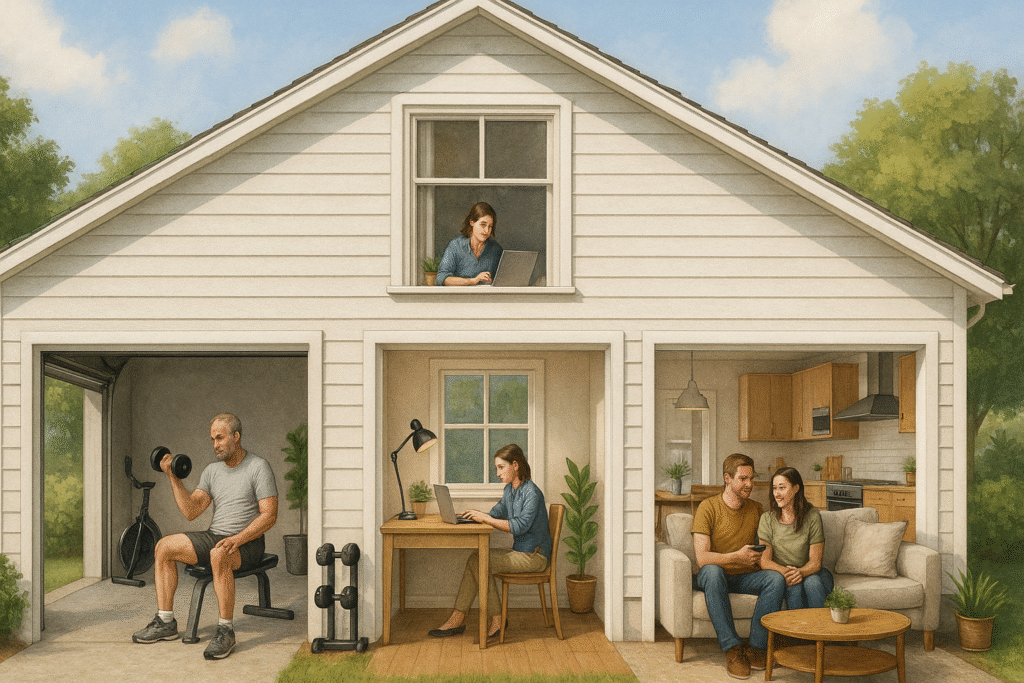

可変住宅は、以下のようなホテルや店舗などのビジネス用途にも適応可能です。

- 絶景ロケーションを活かしたグランピング施設や簡易ホテル

- 無人コンビニ、生産者直売所、移動型店舗

- 期間限定イベントのポップアップストア

建設費用や固定資産税の負担を軽減できるため、初期投資が少なくても魅力的な空間を提供できます。

設置・撤去が短期間で完了するため、シーズンやイベントごとの柔軟な事業展開が可能になり、環境への負荷も抑えながら経済活動を行える点が大きなメリットです。

持続可能な住まいで行われる工夫と省エネの取り組み

マイクロシティのような新しい住宅だけでなく、一般的なサステナブル住宅にも、環境に配慮しながら快適に暮らすための工夫が数多く取り入れられています。

- 自然素材や設計による暮らしの工夫

- 熱を逃がさず快適な室温を保つ省エネ設計

自然素材や設計による暮らしの工夫

サステナブルな住宅では、壁や床に地域の木材のような自然素材を使うことで、輸送にかかるエネルギーを減らし、心地よい空間を作り出します。

また、家の設計そのもので、快適さを生み出すことも可能です。

例えば、太陽の光が部屋の奥まで届くように大きな窓を設けたり、夏に涼しい風が通り抜けるように窓の配置を工夫したりすることで、室内の環境を自然に整えられます。

熱を逃がさず快適な室温を保つ省エネ設計

持続可能な住まいを実現するうえで、「高断熱・高気密」は欠かせない要素です。

壁に高性能な断熱材を入れたり、窓を二重ガラスにしたりして、外の暑さや寒さが家の中に入り込むのを防ぎます。

これにより、冷暖房が効率よく効くようになり、少ないエネルギーで一年中快適な室温を保てます。

サステナブルな住宅の導入で活用できる補助金制度

国や自治体が提供する補助金制度を上手に活用することで、サステナブル住宅の導入コストを抑えられる場合があります。

ここでは、知っておきたい補助金制度についてご紹介します。

- サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)とは?

- 自治体独自のサステナブル住宅関連補助金の探し方

サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)とは?

サステナブル建築物等先導事業(省CO₂先導型)とは、環境に優しい先進的な建築技術を用いた住宅や施設に対して、国が支援を行う制度です。

高断熱・高気密、省エネ設備、再生可能エネルギーの活用など、CO₂削減に効果のある技術を取り入れた建物が対象で、補助金の交付を受けられる場合があります。

対象は戸建て住宅に限らず、賃貸住宅、集合住宅、商業施設やオフィスビルなど多岐にわたります。

自治体独自のサステナブル住宅関連補助金の探し方

自治体独自の補助金を探す方法として最も手軽で効果的なのが、「〇〇市 住宅 補助金」や「〇〇県 省エネ 助成金」などのキーワードでインターネット検索することです。

多くの自治体では、公式ホームページに対象条件・申請方法・受付期間・補助金額などを詳しく掲載しています。

できるだけ早い段階で情報を確認しておくことで、活用できる制度を見落とすリスクを減らせます。

補助金をうまく活用すれば、環境負荷を抑えつつ、コストを抑えた理想の住まいづくりも実現しやすくなるでしょう。

持続可能な住まいを実現するために私たちができること

持続可能な社会の実現は、大きなテーマですが、私たちの「住まい」の選び方一つで貢献できることがあります。

ここでは、持続可能な住まいを実現するために、今日からできるアクションを2つ紹介しましょう。

- 設置・撤去が容易な住まいを選ぶことで環境負荷を減らす

- インフラに依存しない暮らし方を取り入れる

設置・撤去が容易な住まいを選ぶことで環境負荷を減らす

持続可能な住まいを実現するためには、「建てて壊す」から「繰り返し使う」への発想の転換が必要です。

従来のように、家を一度建てて古くなったら解体するというスタイルでは、大量の資源とエネルギーが消費され、廃棄物も多く発生してしまいます。

その点、「マイクロシティ」のように設置・撤去が容易で、再利用や移設が可能な住宅を選ぶことは、環境負荷を抑えるうえで非常にスマートな選択です。

ライフステージの変化に応じて住まいを柔軟に「変える」ことができれば、不要な建築や解体を減らし、限りある地球資源の保全にも貢献できます。

インフラに依存しない暮らし方を取り入れる

持続可能な住まいを目指すには、電気・ガス・水道などの社会インフラへの依存を減らす視点が欠かせません。

例えば、雨水を生活用水として再利用するなど、自立的な仕組みを少しずつ暮らしに取り入れることで、環境への負荷を抑えられます。

このような考え方を具体化したのが、「マイクロシティ」が提案する自立型エコシステムです。

限られたスペース内で、エネルギー・水・排水・通信といった生活インフラを自給自足でき、場所に縛られずに持続可能な暮らしを実現する、新しい住まいのかたちです。

持続可能な住まい(サステナブル住宅)に関するよくある質問

最後に、持続可能な住まい、特にマイクロシティのような新しい形の住宅について、多くの方が抱く疑問にお答えします。

- 人手が少なくても設置できますか?

- インフラが整っていない場所でも使えますか?

- トレーラーハウスや可変住宅はどこで販売していますか?

人手が少なくても設置できますか?

はい、近年の可変住宅やトレーラーハウスは、少人数でも設置しやすいよう設計されています。

特にパネル式やユニット型の住宅は、重機を使わずに2〜3名で組み立て可能なモデルも多く、1日で設置が完了することもあります。

部材はあらかじめ工場で生産されており、現地では組み立てるだけの簡易施工で済むため、DIYに近い感覚で導入できるのも魅力です。

インフラが整っていない場所でも使えますか?

はい、サステナブル住宅はインフラ未整備の場所でも活用できるよう、自立型システムが搭載可能なものが増えています。

太陽光パネルや蓄電池による電力供給、浄水タンクや簡易トイレなどを組み合わせれば、電気・水道・下水道がない環境でも生活できます。

災害時の避難所や、山間部、離島での生活にも対応できるため、非常に実用的です。

トレーラーハウスや可変住宅はどこで販売していますか?

トレーラーハウスや可変住宅は、専門の住宅メーカーや工務店、または各社の公式サイト・オンライン販売サービスなどで購入できます。

購入方法は、既製モデルから選ぶタイプと、要望に応じてカスタム設計できるタイプがあります。

最近は展示会やモデルハウスの見学も増えており、自治体によっては移住促進や防災用途で補助金が出るケースもあるので、事前に地域の制度を確認するのがおすすめです。

まとめ

本記事では、持続可能な住まい(サステナブル住宅)について詳しく解説しました。

この記事の要点を振り返ってみましょう。

- 持続可能な住まいとは、省エネ性能や自然素材の活用だけでなく、長期的な視点で環境負荷を低減し、住み手のライフスタイル変化にも対応できる住宅のこと。

- 従来の住宅には、建設・解体時に多くの資源を消費する、家族構成の変化に対応しづらいといった課題があった。

- 次世代の解決策として、最短1日で設置・撤去でき、繰り返し使える「マイクロシティ」のような可変住宅が注目されている。

- 一般的なサステナブル住宅でも、断熱性の高い設計や自然素材の活用など、環境にやさしく快適に暮らせる工夫が随所に取り入れられている。

- 可変住宅は、災害時の仮設住宅や移住促進、観光事業など、個人利用から公共・商業利用まで幅広いシーンでサステナブルな価値を提供している。

- 国や自治体が提供する補助金制度をうまく活用することで、サステナブル住宅の導入をより現実的に進めることが可能。

- 設置や撤去が簡単な住まいを選ぶことや、インフラに依存しない暮らしを取り入れることなど、住まいの選び方や工夫ひとつで、私たちも持続可能な暮らしに貢献できる。

当記事を参考に、環境と暮らしの両方に優しい、新しい「持続可能な住まい」の実現に向けて、第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。