「生成AIロボットは、製造ラインの変化に合わせて、自律的にタスクを切り替えられるの?」

「導入コストや安全性の壁をどう乗り越えれば、生成AIロボットを活用できるの?」

「生成AIロボットは製造業や介護の現場でどう活用されているの?」

このような疑問をお持ちではありませんか?

結論からお伝えすると、生成AIロボットとは、多様な情報を処理する基盤モデルを搭載し、曖昧な指示や未知の状況にも適応しながら自律的に行動するロボットのことです。

さらに、本記事では生成AIロボットの仕組みとともに以下も詳しく解説しています。

- 生成AIロボットの活用事例

- 生成AIロボットの最新の制御技術

- 生成AIロボットと従来のロボットとの違い

ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPT × Androidによる

「次世代」会話型ロボット

- ChatGPT連携 × Android × Voice UI の融合技術

- キャラクターIPとの高い親和性

- 多用途に対応する柔軟なプロンプト設計力

生成AIロボットの仕組みを解説

近年注目される生成AIですが、物理的な「体」であるロボットと結びつくことで「生成AIロボット」が生まれます。これは、まるでSF映画のような世界を現実にする技術です。

そこで、本章では生成ロボットの仕組みについてご紹介します。

- 生成AIロボットの基本概念

- 生成AIとロボット技術の融合

- 生成AIロボットの基本的な動作原理

それぞれ解説します。

生成AIロボットの基本概念

生成AIロボットの基本概念は、「AIという“脳”とロボットという“身体”の組み合わせ」ではありません。

生成AIの本質は、ロボットの思考中枢に、特定のタスクに特化した従来型AIではなく、汎用的な「基盤モデル(Foundation Model)」を据えた点にあります。

従来のロボットは、教えられた一つの作業(例:A地点からB地点へ同じ箱を運ぶ)しかできませんでした。

しかし、生成AIロボットは、人間のように多様な言語や画像を学習した基盤モデルを搭載することで、未知のタスクや曖昧な指示にも対応できます。

例えば、LLM(大規模言語モデル)が「机の上を片付けて」という抽象的な指示から論理的な作業手順(タスクプランニング)を生成します。

そして、VLM(視覚言語モデル)がカメラ映像から「どれがゴミで、どれが書類か」を文脈で判断します。

「汎用的な思考能力」が、従来のロボットとは違う生成AIロボットの最も基本的な概念です。

生成AIとロボット技術の融合

生成AIが思考した内容は、ロボットの物理的な動作へとシームレスに融合されます。その際、 思考と行動を「トークン」という共通の単位で扱うアプローチが、その変換を実現します。

具体的には、googleが開発した「RT-2(Robotics Transformer 2)」のモデルがあげられます。

RT-2は、ロボットのカメラ映像やセンサー情報、そして人間からの言語指示をすべて入力データとして受け取ります。まず、VLM(視覚言語モデル)が多くの情報を統合・理解し、「次に取るべき行動」をテキスト(言語トークン)として出力します。

続いて、RT-2がこの生成された行動計画の言語トークンを、ロボットアームの関節角度や車輪の回転数といった物理的な制御コマンドを示す「ロボットトークン」に直接変換します。

AIの思考(言語)とロボットの動作(制御コマンド)がシームレスに変換されることで、これまで分断されていたデジタルな知能とリアルな物理世界が、真の意味で融合したのです。

生成AIロボットの基本的な動作原理

生成AIロボットは「認識・計画・実行」のループで動作します。

動作原理が従来と異なるのは、人間による直接的な教示(ティーチング)を必要としない「自己学習能力」にあります。

これまでのロボットは、人間が一つひとつ動作をプログラミングしなければ動けませんでした。

しかし、生成AIロボットは、以下の学習原理によって自律的に賢くなります。

- 模倣学習(Imitation Learning): 人間の作業デモンストレーション映像や、Web上にある膨大な動画データから、「効率的な物の掴み方」や「工具の正しい使い方」といった動作の“コツ”を自ら学習。

- Sim-to-Real(シム・トゥ・リアル): NVIDIAの「Isaac Sim」のような仮想空間(デジタルツイン)上で、AIが何百万回ものシミュレーションを高速に実行。仮想空間で最適な動作パターンを学習したAIモデルを、現実世界のロボットに転送(Real)することで、開発期間を劇的に短縮、安全かつ高度な知能を獲得させます。

生成AIはデータから自ら学び、仮想空間で試行錯誤を繰り返すことで自己進化していきます。

この自己進化のループこそ、生成AIロボットに「自律性」という決定的な付加価値を与える源泉なのです。

生成AIロボットの具体的な事例紹介

生成AIロボットは、研究開発の段階を超え、すでにさまざまな現場で活躍を始めています。

本章では、生成AIロボットの具体的な事例を紹介します。

- ゴールデンバーグの生成AIロボット事例

- オムロンの生成AIロボット導入事例

それぞれ詳しく解説します。

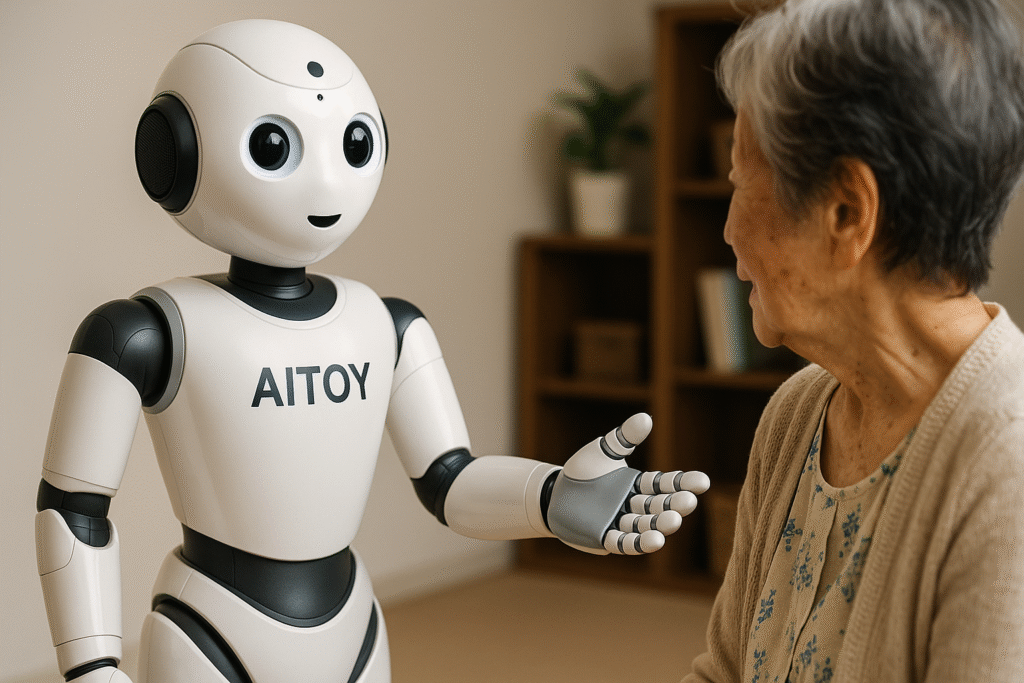

ゴールデンバーグの生成AIロボット事例

出典:AITOY

AITOYは、「生成AI×Android×Voice UI」を融合した多機能ロボットであり、介護・教育・特別支援といったさまざまな現場で活躍しています。

また、多言語対応や自律学習機能を備えており、現場ごとに柔軟なカスタマイズが可能です。

対話を通じて人の行動や状況を理解し、必要に応じた対応を行う点が最大の強みです。

たとえば、以下があります。

- 介護現場|服薬の声かけや転倒の検知、会話による孤独感の緩和に対応

- 教育の現場|英語の発音練習や生活習慣の指導を通じて、子どもの成長をサポート

- 発達支援の分野|光や音の刺激を抑えた設計により、感覚過敏の子どもにも安心して使えるよう工夫している

上記のようにAITOYは、人の気持ちや行動に寄り添いながら支援できる“パートナー型ロボット”として、多様な現場で実用性を発揮しています。

今後も、介護・教育・特別支援といった分野を中心に、より多くの場面での活用が進んでいくことが期待されます。

ChatGPT × Androidによる

「次世代」会話型ロボット

- ChatGPT連携 × Android × Voice UI の融合技術

- キャラクターIPとの高い親和性

- 多用途に対応する柔軟なプロンプト設計力

オムロンの生成AIロボット導入事例

出典:オムロン

オムロンは、生成AIを活用して製造現場の課題を解決するロボット技術の開発を加速させています。

現場で求められるのは、ただの自動化ではなく、人と協調しながら柔軟に動ける“賢いロボット”です。オムロンはその実現に向け、業務効率の向上や熟練技術の継承といったテーマに取り組んでいます。

たとえば、卓球ロボット「FORPHEUS」第9世代では、生成AIを活用し、プレイヤーの表情や声を読み取って自然な対話を行いながらラリーを展開します。これにより、人間とのスムーズなコミュニケーションを可能にしました。

また、熟練作業員の動作をカメラで記録し、AIがその技術の“コツ”を学習・再現するシステムでは、従来のティーチング作業の負担を大きく軽減しています。

こうした取り組みは、人とロボットが協力し合う未来に向けた大きな一歩です。今後も、現場に寄り添った進化が期待されるでしょう。

生成AIによる最新のロボット制御技術

生成AIロボット市場の最新動向と成長予測

生成AIロボットの技術革新は、世界中の企業を巻き込んだ巨大なビジネスチャンスを生み出しています。

ここでは、最新の動向と成長が見込まれる市場を深堀してみます。

- 世界を牽引する巨大テック企業の開発動向

- 爆発的な成長が見込まれる市場規模

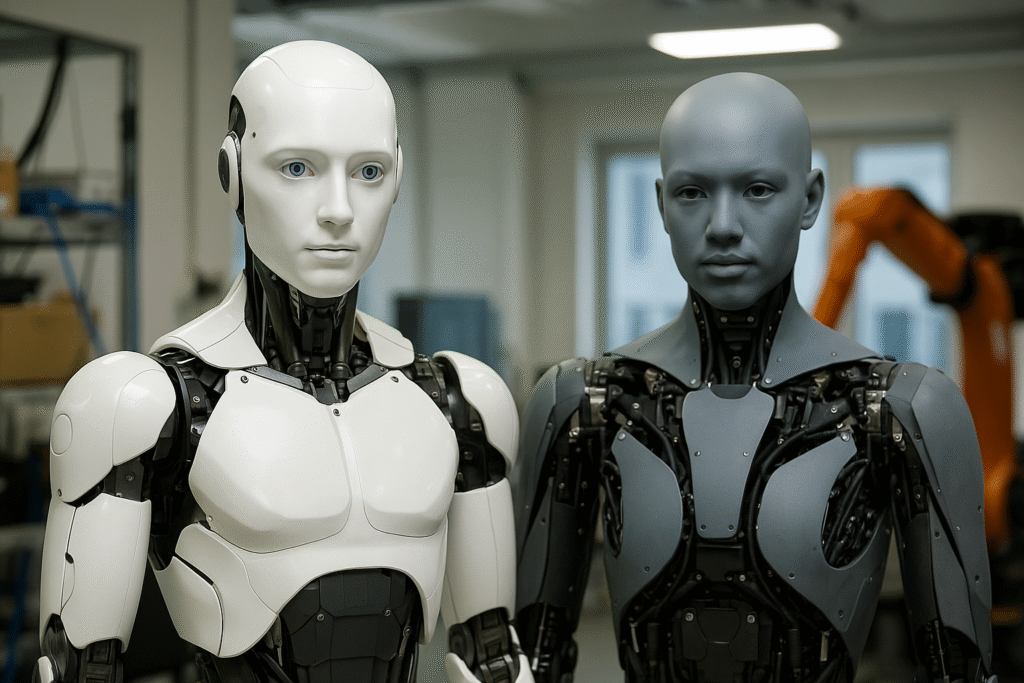

世界を牽引する巨大テック企業の開発動向

現在の開発競争の主導権は、豊富な資金力と世界トップクラスのAI基盤を持つ、海外の巨大テック企業が握っています。

彼らは、ロボット単体ではなく、ロボットを賢く動かすための「頭脳」や「OS」にあたる基盤モデルの開発に注力し、プラットフォーム全体を押さえようとしています。

- Google (Alphabet傘下): ロボットの動作生成AI「RT-2」や、複数のAIモデルを連携させる「AutoRT」システムを開発。言語理解と物理的な行動を結びつける研究で世界をリードしています。

- NVIDIA: 人型ロボット向けの基盤モデル「Project GR00T」を発表。同社の強力な半導体(GPU)と、仮想空間で開発を高速化する「Isaac Sim」を組み合わせ、ロボット開発のエコシステム構築を目指しています。

- Tesla: 人型ロボット「Optimus」を開発し、自社の製造ラインへの導入を計画。汎用的な作業を人間に代わって行う未来を見据えています。

世界の巨大テック企業は、AIという『脳』を巡るプラットフォーム戦略で覇権を争っています。

上記の一連の動きは、ロボット産業全体のルールを根底から塗り替える可能性を秘めています。

爆発的な成長が見込まれる市場規模

生成AIロボットが関連する市場は、今後、爆発的に拡大することが確実視されています。

例えば、大手市場調査会社のレポートでは、サービスロボットや協働ロボットを含む世界のロボティクス市場が、今後数年間で年率2桁成長を遂げると予測されています。

特に、生成AIの搭載でロボットの汎用性が飛躍的に高まることにより、これまで自動化が困難だった不定形物のピッキング(物流)や、細やかな介助(医療・介護)といった巨大な新市場の創出が期待されています。

生成AIロボットは、研究室の枠を超え、巨額の経済価値を生み出す成長エンジンとして動き始めています。

生成AIロボットと従来のロボットの違い

生成AIロボットと従来のロボットの違いを、「配膳ロボット」を例に比較してみました。

従来のルート走行型ロボットと、生成AIを搭載した次世代型ロボットでは、同じ「配膳」というタスクでも、その実行能力に差が生まれます。

| 比較項目 (機能) | 従来の配膳ロボット (ルート走行型) | 生成AIロボット |

|---|---|---|

| 環境認識と状況判断 | 静的マップ+障害物は「通れない物」と認識 | VLMで周囲をリアルタイム理解 |

| タスク実行の柔軟性 | プログラムされた指示のみ実行 | 曖昧な自然言語指示から複合タスクを自律的に実行 |

| 異常への対応 | その場で停止か簡単な迂回のみ | 代替案を自己生成し、問題を解決する |

| 人間とのやりとり | タッチパネルのみ | 会話で対応・質問にもその場で答える |

| スキルの追加・更新 | 作業追加には再プログラミングが必要 | 一度見れば学習・他ロボットの経験も共有 |

これまでのロボットは「決められた作業だけをこなす職人」のような存在でした。一方で、生成AIロボットは「その場の状況に応じて自分で考え、動けるオールラウンダー」のようです。

この柔軟さこそが、ロボットが作業マシンではなく、社会を支える存在として活躍していくために欠かせないポイントです。

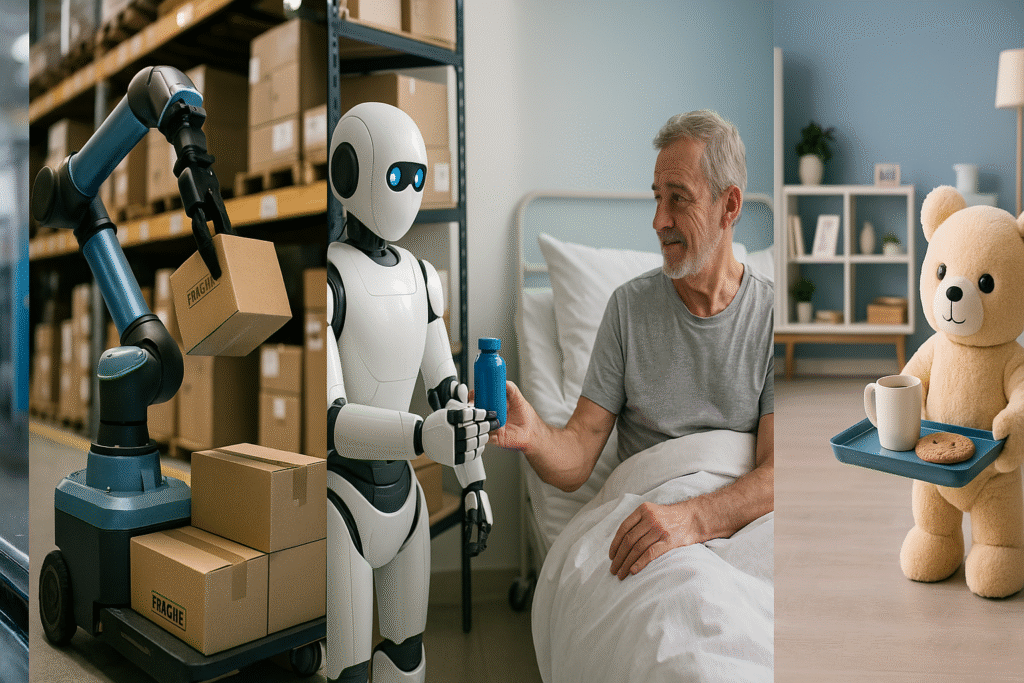

生成AIロボットの活用が期待される5つの分野

生成AIとロボット技術の融合は、社会のあらゆる場面に革命的な変化をもたらす可能性を秘めています。

本章では、特に生成AIロボットの活用が期待される5つの分野についてご紹介します。

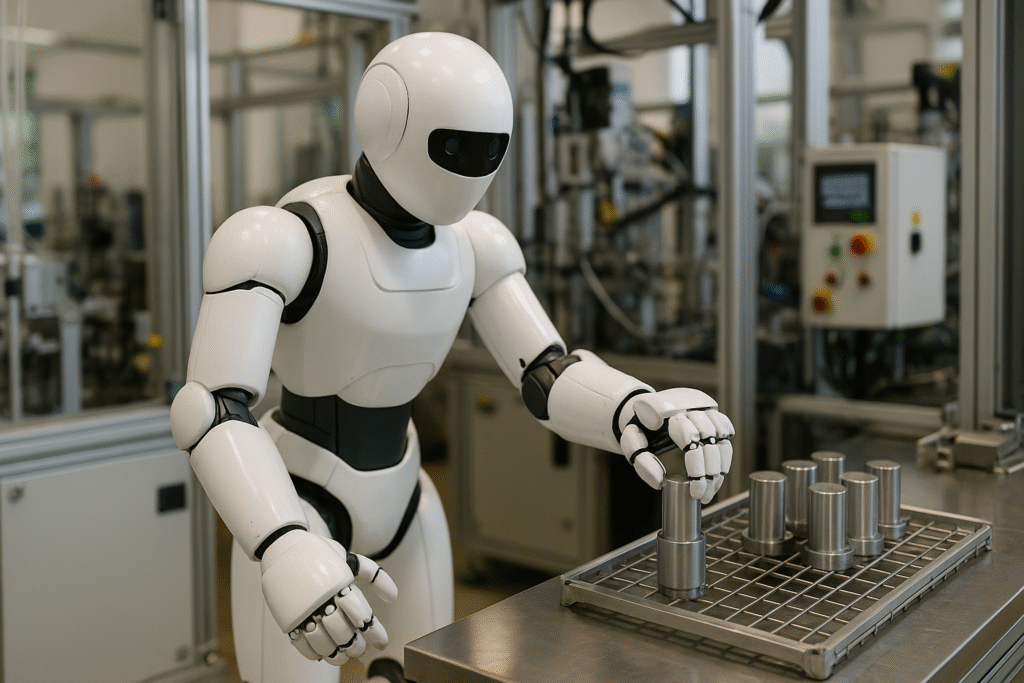

- 製造業・工場:多品種少量生産への対応、検査・組み立ての自動化

- 物流・倉庫:不定形物のピッキング、荷物の仕分け・梱包

- 医療・介護:手術支援、リハビリ補助、介護者の負担軽減

- 家庭・サービス:料理、掃除、洗濯、高齢者の見守り、店舗での接客

- 極限環境:災害救助、インフラ点検、宇宙開発

詳しく解説します。

製造業・工場:多品種少量生産への対応、検査・組み立ての自動化

生成AIロボットは、多品種少量生産の現場で柔軟に対応できるのが特長です。

従来は製品ごとに手動で設定変更が必要でした。ですが、生成AIロボットは組み立てや検査内容を自ら学び、自動で作業を切り替えられます。そのため、生産ラインの対応力が高まり、変化の多い製造現場でもスムーズに対応できます。

物流・倉庫:不定形物のピッキング、荷物の仕分け・梱包

生成AIロボットは、形や大きさがバラバラな荷物でも、カメラで特徴をとらえて自分で判断し、適切にピッキング・仕分け・梱包ができます。

そのため、従来は人手が必要だった作業の自動化が進み、物流・倉庫の効率化と省人化が期待されています。

医療・介護:手術支援、リハビリ補助、介護者の負担軽減

生成AIロボットは、医療や介護の現場でも、人を支える存在として期待されています。

以下は医療・介護の一例です。

- 医療分野|医師の指示に従って手術器具を渡したり、繊細な作業を補助したりといったサポート

- 介護分野|利用者の様子を見守りながらリハビリを支援したり、会話を通じて心のケアを行う

人に寄り添いながら支える生成AIロボットは、今後の医療・介護現場に欠かせないパートナーになっていくでしょう。

家庭・サービス:料理、掃除、洗濯、高齢者の見守り、店舗での接客

生成AIロボットは、家庭やサービスの現場でも活用が広がっています。料理や掃除、洗濯といった家事はもちろん、店舗での接客や案内といった業務にも対応できるのが特長です。自然な対話や状況判断ができるため、人手不足のサポート役として期待されています。

中でも注目されているのが、ぬいぐるみ型の「AITOY」です。子どもの学習支援や高齢者の見守り、会話の相手として活用されており、やさしい声かけや感情に寄り添った対応が可能です。その結果、心のケアや安心感の提供にもつながっています。

このように、親しみやすさと実用性を兼ね備えた生成AIロボットは、家庭やサービスの現場において、今後さらに重要な役割を担っていくと考えられます。

極限環境:災害救助、インフラ点検、宇宙開発

生成AIロボットは、人が入るのが難しい過酷な環境でも力を発揮します。

以下は生成AIロボットが力を発揮できる環境の一例です。

- 災害現場|瓦礫の中を自律的に移動し、要救助者を見つけ出すことができる

- 老朽化した橋やトンネルの点検|人が危険な場所に入らずにロボットが調査を代行できる

- 宇宙開発の現場|基地の建設や物資の運搬といった作業を担う存在

生成AIの判断力とロボットの行動力が組み合わさることで、今まで困難だった作業にも挑戦できるようになり、社会での活用の幅が大きく広がっています。

生成AIロボットの課題と今後の展望

生成AIロボットは社会に大きな変革をもたらす一方、実際には乗り越えるべき課題も存在します。

本章では、生成AIロボットの課題と今後の展望についてご紹介します。

- 技術的な課題

- コスト的な課題

- 社会的・倫理的課題

- 今後の展望

詳しく解説します。

技術的な課題

生成AIロボットには、まだ技術的な課題があります。

たとえば「ハルシネーション」と呼ばれる誤判断や、処理の遅さによるタイムラグ、仮想空間で学んだ動きを現実で再現する難しさなどが挙げられます。

安全に、すばやく正しく動かすためには、今後も技術の改良が必要でしょう。

コスト的な課題

生成AIロボットはとても高性能ですが、導入や運用には多くのコストがかかります。

本体やAIの開発には初期費用がかかり、使い続けるにはアップデートや保守、人材育成などの費用も必要です。

特に中小企業には負担が大きく、導入が難しい場合もあります。

今後は、コストをおさえる工夫や支援制度が重要になるでしょう。

社会的・倫理的課題

生成AIロボットを活用するには、社会や倫理の問題にも配慮が必要です。

たとえば、ロボットが仕事を奪う不安や、事故が起きたときの責任の所在がはっきりしていない点が課題です。

また、AIの判断の理由が見えにくい「ブラックボックス化」や、軍事・犯罪への悪用リスクも懸念されています。

これからは、安全に使うためのルールや仕組みを、社会全体で整えていくことが大切です。

今後の展望

課題はあるものの、生成AIロボットには大きな可能性が広がっています。

作業を代わりにこなすだけでなく、人の力を助ける「協働パートナー」としての役割も期待されています。

今後はさらに進化し、工場や物流はもちろん、医療・教育・家庭など幅広い分野で活躍するでしょう。

人はより創造的な仕事に集中できるようになり、AIと共に働く新しい社会が実現していくと考えられます。

まとめ

本記事では、生成AIロボットの仕組みについて解説しました。

この記事の重要なポイントを振り返ってみましょう。

- 生成AIロボットとは、多様な情報を処理する基盤モデルを搭載し、曖昧な指示や未知の状況にも適応しながら自律的に行動するロボットのこと

- 自然言語や画像認識により、柔軟な判断と行動が可能

- 工場・物流・医療・家庭など、幅広い現場で導入が進んでいる

- 会話型やロボットアームなど、用途に応じた多様な形態が存在

- 自律学習により、変化する環境やタスクにも柔軟に対応

- 導入にはコスト・安全性・倫理面の課題も存在

この記事を参考に生成AIロボットの実用性や将来性を踏まえ、導入・活用に向けた具体的な検討を進める際の参考にしていただければ幸いです。